目次

- ダイバーシティ(多様性)とは

- ダイバーシティ(多様性)の種類

- ダイバーシティ(多様性)が注目されるようになった背景

- ダイバーシティ(多様性)を推進するメリット・デメリット

- ダイバーシティ(多様性)推進の方法

- ダイバーシティ(多様性)を推進する際の注意点

- メリットが大きい「ダイバーシティ」

近年よく耳にする「ダイバーシティ」や「多様性」ですが、ビジネスの世界では考えなければならない必須の項目として認知され始めています。

今回はそんなダイバーシティの概要から表層的ダイバーシティと深層的ダイバーシティの2つの種類や、ダイバーシティが注目されるようになった背景などについて解説していきます。

ダイバーシティ(多様性)とは

ダイバーシティの概要

ダイバーシティとは英語で「多様性」という意味です。

社会には、人種や国籍、年齢、性別、障がい、価値観、宗教などの属性が異なる様々な人がいます。このような多種多様な人がいる状態をダイバーシティと言い、企業でそのような多種多様な人々を偏見や差別なく平等に均等に雇用機会や待遇を提供することを、ダイバーシティ経営やダイバーシティマネジメントと言います。

ダイバーシティ2.0とは

経済産業省が発表した「ダイバーシティ2.0 」はダイバーシティの新たな方向性を示すもので、中長期的に企業価値を生み出し続ける経営上の取り組みです。経済産業省が中心となり2017年に策定、2019年6月には改訂版が発表されております。

ダイバーシティを推進するため「ダイバーシティ経営によって企業価値向上を果たした企業」を表彰する事業や、「ダイバーシティ2.0」に取り組む企業の選定も実施しています。

ダイバーシティとインクルージョンの違い

ダイバーシティと同じような意味の言葉にインクルージョンがありますが、インクルージョンは「受容」を意味し、人種、国籍、年齢、性別、障がい、価値観、宗教など属性が異なる人々を受け入れて尊重することを言います。

ダイバーシティは「多種多様であること」に留まりますが、インクルージョンはダイバーシティの考えを前提に受け入れて、人材の活用まで目を向けている考え方になります。

ダイバーシティ(多様性)の種類

ダイバーシティには表層的ダイバーシティと深層的ダイバーシティがありますがそれぞれどのような意味でしょうか?下記にそれぞれ紹介致します。

表層的ダイバーシティ

自分の意思で変えることができないもの、または変えるのが困難な属性のことを表層的ダイバーシティと言い、下記が該当します。

・年齢

・性別(ジェンダー)

・人種

・国籍

・民族

・障害の有無

・SOGI(性的指向・性自認)

深層的ダイバーシティ

外観から認識できないような個性やアイデンティティの違い(深層の多様性)など、内面的な多様性のことを深層的ダイバーシティと言い、下記が該当します。

・宗教

・価値観

・ライフスタイル

・受けてきた教育

・学歴

・嗜好

・役職や階層

上記は比較的わかりやすいように記載していますが、物事の捉え方や価値観は育ってきた環境や時代にも影響を受けるので、表層的ダイバーシティによる違いが、深層的ダイバーシティを生む要因になると考えることもできます。

ダイバーシティ(多様性)が注目されるようになった背景

ビジネス・企業のグローバル化

ダイバーシティが注目される一因として挙げられるのがビジネス・企業のグローバル化です。

国や地域を越えてやりとりが行われるようになり、日本企業の海外進出と海外企業の日本進出の両方が進んでいます。これにより、国際競争の激化は様々な業界に事業規模を問わず波及しており、多様な価値観を持つ世界中の顧客ニーズにマッチするような商品開発やサービス提供が求められています。そのため企業は、国籍や人種、性別、年齢を問わず優秀な人材の採用や育成に力を注ぐことになりました。

労働人口の減少

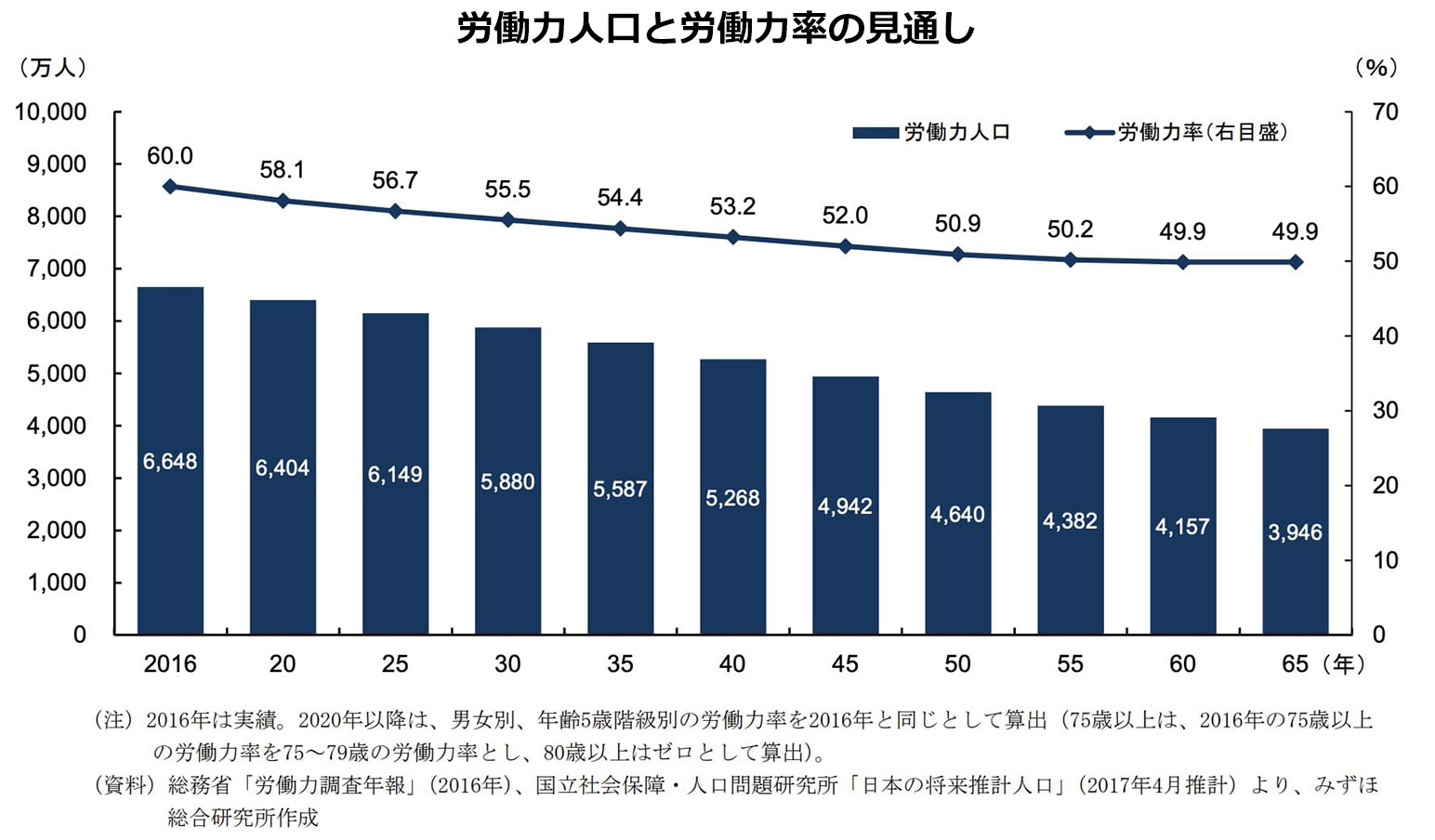

人手不足の深刻化によって、企業は必要な働き手を確保できないことが増えています。総務省のデータでは、労働力人口は徐々に減少しており、2065年には2020年対比で約61%まで減少すると推測されています。

このような状況から今まで採用していた属性だけでなく、多様な人材を受け入れ活躍できる環境を整える必要が出てきており、ダイバーシティが広がっている一つの要因となっています。

参考:「少子高齢化で労働力人口は4割減」図表2労働力人口と労働力率の見通し/みずほインサイト

https://www.mizuho-ir.co.jp/publication/mhri/research/pdf/insight/pl170531.pdf

雇用意識・価値観の変化

終身雇用・年功序列からの脱却、帰属意識の希薄化、副業の促進、ワークライフバランス、など様々な雇用意識や価値観の人たちが増えています。

企業側も多様化した雇用意識や価値観への対応、また、多様なニーズに対した柔軟なマネジメントを行い、個々の能力の発揮・モチベーションの向上を図ることが急務となっています。このような多様化した考えに対応するためにダイバーシティを取り入れる企業が増えてきています。

ダイバーシティ(多様性)を推進するメリット・デメリット

企業がダイバーシティを推進すると、どのようなメリットとデメリットがあるでしょうか?

ダイバーシティを推進するメリット

労働力不足が進む日本では今後も人材を獲得することが難しい状況ですが、ダイバーシティを推進し多様な人材を受け入れることで、新しい採用母集団の形成から人材獲得をすることができます。

また日本とは異なるカルチャーやパーソナリティを持った人材から、異なる視点の新しいアイデアが生まれ、企業に対して良い影響を与えることも考えられるでしょう。

このように「採用」「採用後のシナジー」また、ダイバーシティへの取り組みによるイメージアップが期待できます。

ダイバーシティを推進するデメリット

考え方や価値観が異なる人材が集まると、コミュニケーションの部分で課題が出てくることがあると考えられます。情報を正確に伝えることが難しかったり、本来の意図とは違うように受け取られてしまったり、予期せぬ認識の齟齬が発生する可能性が考えられます。

このようにコミュニケーションの問題からトラブルが発生したり、生産性が落ちてしまうことが考えられます。

ダイバーシティ(多様性)推進の方法

企業がダイバーシティを推進したいとき、どのような方法があるでしょうか。

柔軟な勤務体系

小さな子供を持つ女性、親の介護を行っている人、など業務時間に制限があるような人たちが活躍しやすい状況を作るためには、柔軟な働き方ができる環境や制度が必要です。自由に出退勤の時間を調整できる「フレックスタイム制」を導入したり、「裁量労働制」を導入することで、柔軟に働くことができる環境を整えることができます。

また、1日の労働時間を6時間などに短縮する「育児短時間勤務制度」や、育児休業、介護休業などの導入も有効でしょう。

リモートワークの導入

新型コロナウイルスの感染予防のため導入が広がったリモートワークの取り組みも、ダイバーシティ推進のひとつとなります。自宅やサテライトオフィスなど、働く場所を自由に選ぶことができるリモートワークを導入することで、働き手の住む場所に関する制限がなくなり、採用対象となる人材の母数が大きくなることで、地方にいる優秀な人材や場合によっては海外在住の方を採用できるようになります。

社内研修

ダイバーシティの考え方は社内にすぐに根付くものではなく、企業文化として定着させるためには、マネジメント層も含め従業員に対してマイノリティ(少数派)への理解を促す研修を定期的に行うことが必要です。

こういった社内研修を実施し、社内全体でダイバーシティの考えを醸成することで、様々な価値観や人種の人材でも活躍しやすいフィールドを整えることができます。

ダイバーシティ(多様性)を推進する際の注意点

ダイバーシティに取り組むうえでいくつかの注意点があります。

ダイバーシティに関する指針を明確にする

企業がダイバーシティへの取り組みを行う際、どのような目的でどのように取り組むのか、企業としての指針を明確にしましょう。さらに、指針を従業員に共有し、一人ひとりが共通の認識を持つことが大切です。

従業員の意見を尊重する

ダイバーシティの考えでは、従業員を集団とみなすのではなく、一人ひとりが独立した「個」であると考えます。そのような個々の意見を尊重し、企業が従業員に対して耳をかたむける姿勢が求められます。マイノリティ(少数派)でも自由に意見を言える仕組みづくりをすることで、誰もが意見を出しやすい環境にすることができます。

メリットが大きい「ダイバーシティ」

企業のグローバル化が進み労働人口が減少していく日本では、ダイバーシティ経営が今後のスタンダードとなっていくと考えられます。

ダイバーシティは、社内で摩擦を生んだりうまいチームプレイができなくなったりする可能性も考えられ、決して簡単な取り組みではありません。しかしダイバーシティを取り入れることで、企業の競争力が増し、企業成長につながることが期待できます。

リファラル採用の重要性

ダイバーシティ経営やダイバーシティマネジメントを推進するためには多様性を認め個々人が活躍しやすい環境整備が重要であることをお伝えしましたが、今後フォーマル組織のような組織目標の達成が重視される組織ではなく、よりインフォーマルな個人的欲求の充足を考慮した組織が求められるのではないでしょうか?

個と組織の関係性が見直される現代だからこそ、「個」を尊重しつつ「組織」として結果を出すことが求められており、エンゲージメントやモチベーションが向上する仕組みを取り入れ、活用することが重要になっています。

リファラル採用はエンゲージメントの究極施策であり、紹介者である既存社員のエンゲージメント向上を行いつつ企業の採用課題も解決できるユニークなものです。ダイバーシティの推進、インフォーマルな組織構築と合わせて導入の検討をしてみてはいかがでしょうか?